一些问题已经隐隐显现。观看的自由,似乎在被机制牵引(哈,老生常谈了)。个体只是其中的一环,有些行为已经被自然化,那其实很可能并非你的本能。 Read more

一些问题已经隐隐显现。观看的自由,似乎在被机制牵引(哈,老生常谈了)。个体只是其中的一环,有些行为已经被自然化,那其实很可能并非你的本能。 Read more

只要我们继续能够被我们这个时代的那些经典照片所感染,即便那都是不知不觉下意识的感动,就存在着希望。只要还有照片,有小说、诗歌、歌曲、戏剧、绘画,有这所有的艺术形式,它们用道德的想象力过滤这个世界,教会我们去看到那些可能会忽略的东西,我们就还有改变的机会。政治与政策都在改变,不变的是面对他人的痛苦时的人心所向。 Read more

这反映“当下之事” 的图像也将因此为他们而保存。在这样一种目光中,他们的存在被用来对抗他们的历史,即使我们认为这个历史正是为他们所接受的或他们已然挑选出的一种。 Read more

我也很想知道,究竟是否真的存在一种选择——让不可见成为可见? Read more

当你推开这扇门,进入Javier的书中,是302页有趣的文字,被击中的将是任何预言报纸将死的人。最主要的射击对象是:鼓吹网络代替一切的Jeff Jarvis,赫芬顿邮报的创始人Arianna Huffington,以及Twitter。Javier认为:他们假装是灵魂之导师,但除了夸夸其谈,并未做任何实质努力。而在twitter上,我们所做的无非是发射大炮,创纪录,吸引围观者。这真是一个实打实的名利场。 Read more

这些实属随口冒出来的话,却是真切的证言。证实了这个世界的复杂和混乱。其中并没有答案,肯定没有。唯有一点,它们兴许也能够帮你解忧,因为你会感慨地说:噢,原来全世界都一样。 Read more

如果你生活舒适——真的很棒,没人拦着你,但世界上却也有一些人,经历着痛苦,恐惧,伤害,不公。摄影记者的工作就是照亮这个世界,用强有力的照片把人们带入,感受到那些不如我们幸运的人存在,并意识到这是“我们的问题”,不只是“他们的问题”,我们可以一起来改正它。 Read more

历史对于淘汰“坏”似乎比较有效,但对于发现“好”却不太得力。

当时人认为好的未必就好,但好在我们永远有机会再判断它好不好;当时人认为不好的未必就坏,但坏在我们可能就没有机会审视它到底坏不坏了。这对作者是非常残酷的,好的创作不见得能得到认可,通过“终于存在”来证明它与其他作品之间“明明白白的的是非之别”。但对受众倒未必有多大损失,某个作者或某部作品也许被偏待,但历史在总量上已经为任何一个读者筛出了足够多的“配存在者”。 Read more

再说句题外话,据说Holga的英文名字是来自中文“好光”,但后来人们将之翻成中文,却称其为“猴哥”。这可倒好,猴年的时候,“猴哥”却不在。 Read more

连咖啡机的拉花都可以根据照片订制了,世界正在被一小张,又一小张的照片构建,从而形成一张由像素生成的表皮。谁敢说照片不重要,谁敢? Read more

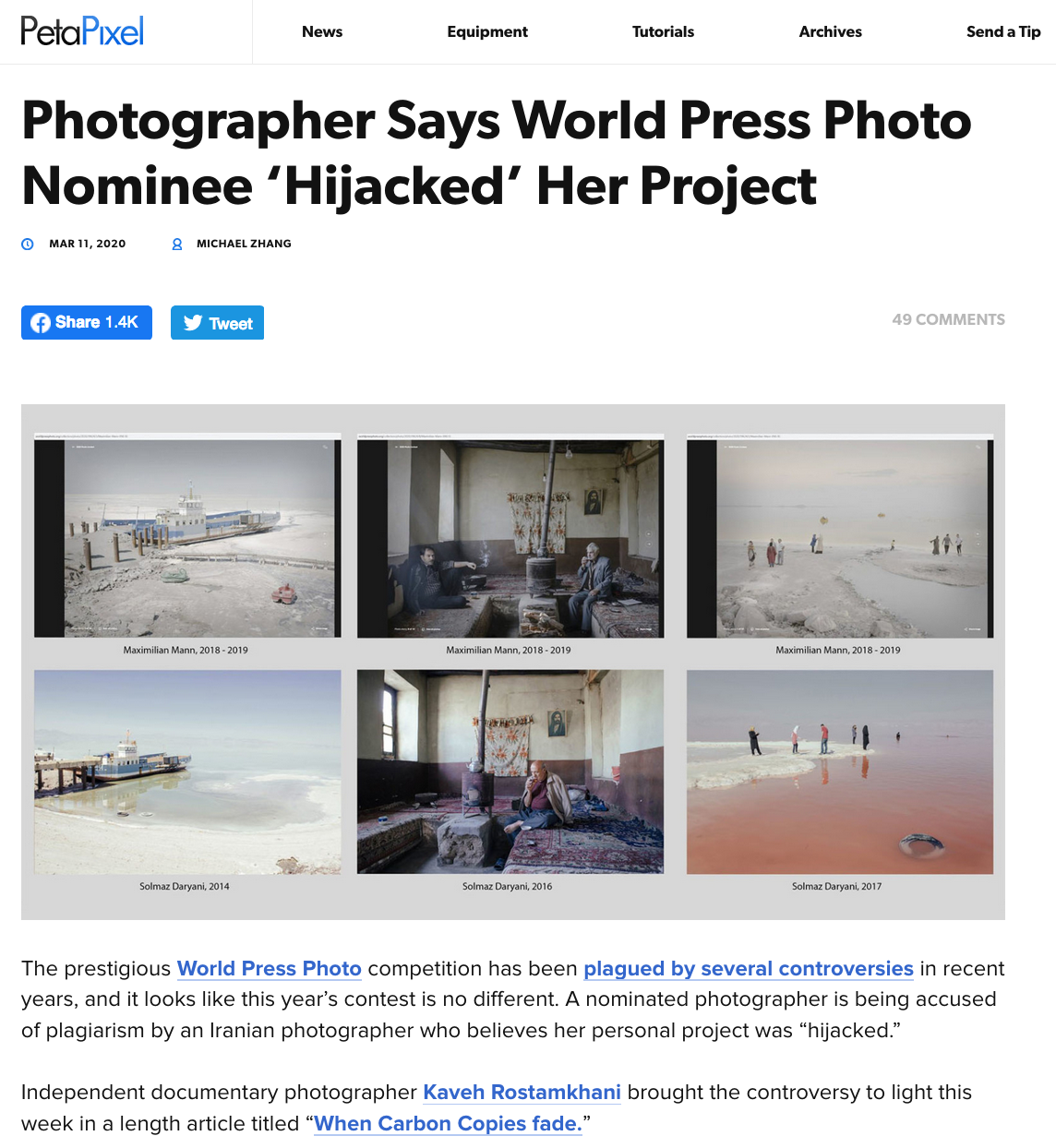

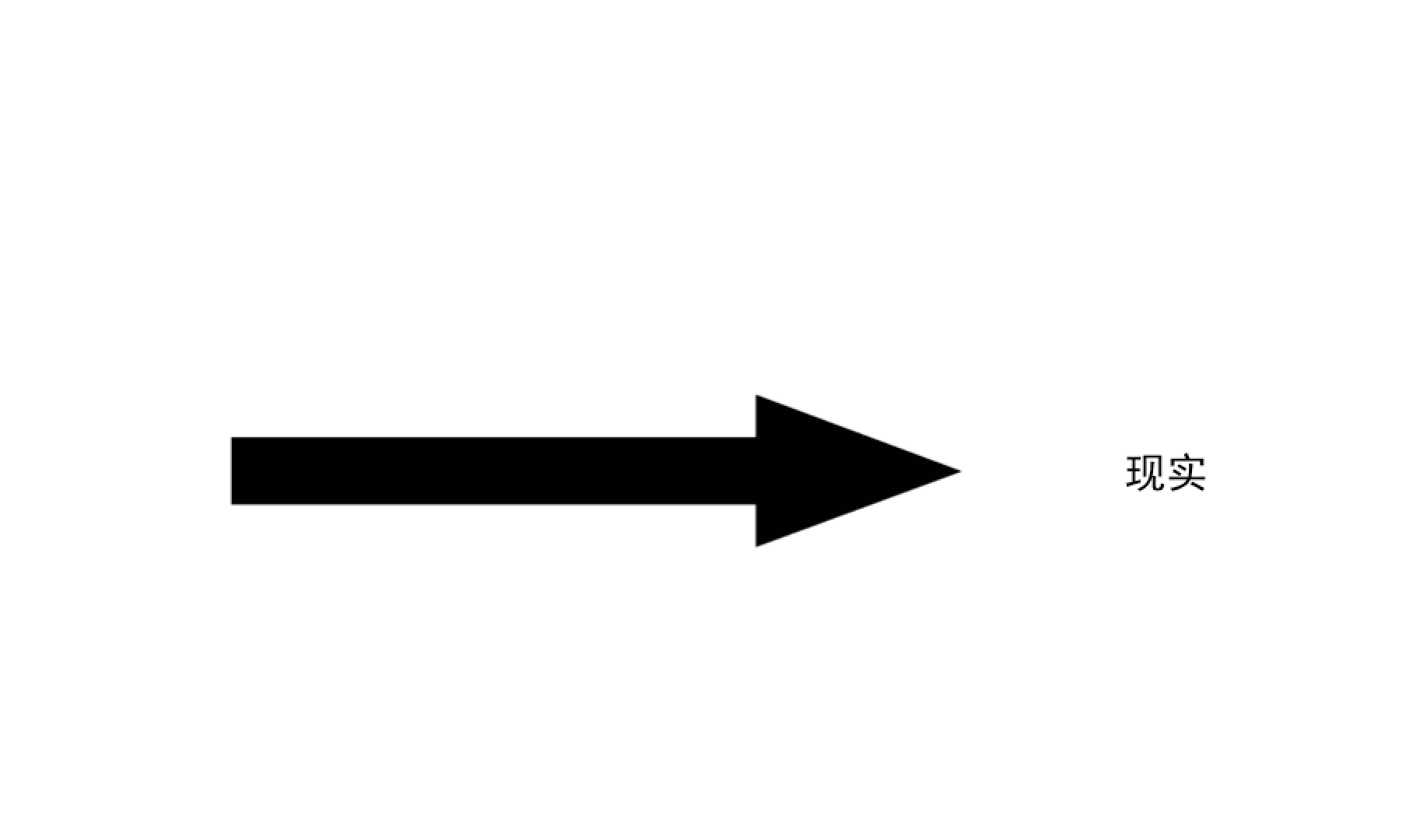

“指向现实,关照现实,但又不是现实”,这大概也是对所谓“纪实摄影”的一种描述 Read more

在她伸出手去摸照片的那一刹那,我在心里也发出惊呼,哦,真的啊,照片依然是个真的东西。 Read more

这种完全没有金钱和权力左右的“事业”,只能用奢侈来形容,这个原本非常简单的事儿,现在变得如同呼吸新鲜空气一样困难。 Read more

照片四处翻滚,竟还会有一张照片让全世界的眼睛为之停留,沙滩上的那个小男孩,恐怕没有太多人认为“不应看到这张照片”,但这此照片发表与否,却是不少报社编辑部里的难题。把关人的战战兢兢,话题听起来似乎很古老,在这个“随手转发”的信息流通年代,可否有讨论的必要? Read more

我们也许不能再做这样的假设:“一张照片可以解释被拍者的内心,揭露某些不为人知的真相。”而是需要用文字或者影像还原故事本身,不再用暗示和投机地方式去捕捉。因为虽然摄影反映现实,叙述故事,但是它本质上是反叙事的,因其具有不连贯性和主观性。 Read more