凡涉及抄袭,当作者嘴硬,证据确凿,观者都会觉得,让TA去经受灵魂的拷问吧,TA心灵深处都知道。

有时候问题并非如此简单。比如,照片(除了盗图)怎么个抄袭法儿?时间流逝,你还能踏入同一条河流?

内容相似的照片,有的是因为一个优势位置被不同摄影者反复利用。第一个找到此拍摄位置的人是否就拥有了专利?摆拍也会导致一种重复,但究竟怎样的模型会有如此巨大的“繁衍”能力?(你在模仿什么?此时此地你在套用怎样的意义框架去强化你的内容?)

谈到这里,一些问题已经隐隐显现。观看的自由,似乎在被机制牵引(哈,老生常谈了)。个体只是其中的一环,有些行为已经被自然化,那其实很可能并非你的本能。

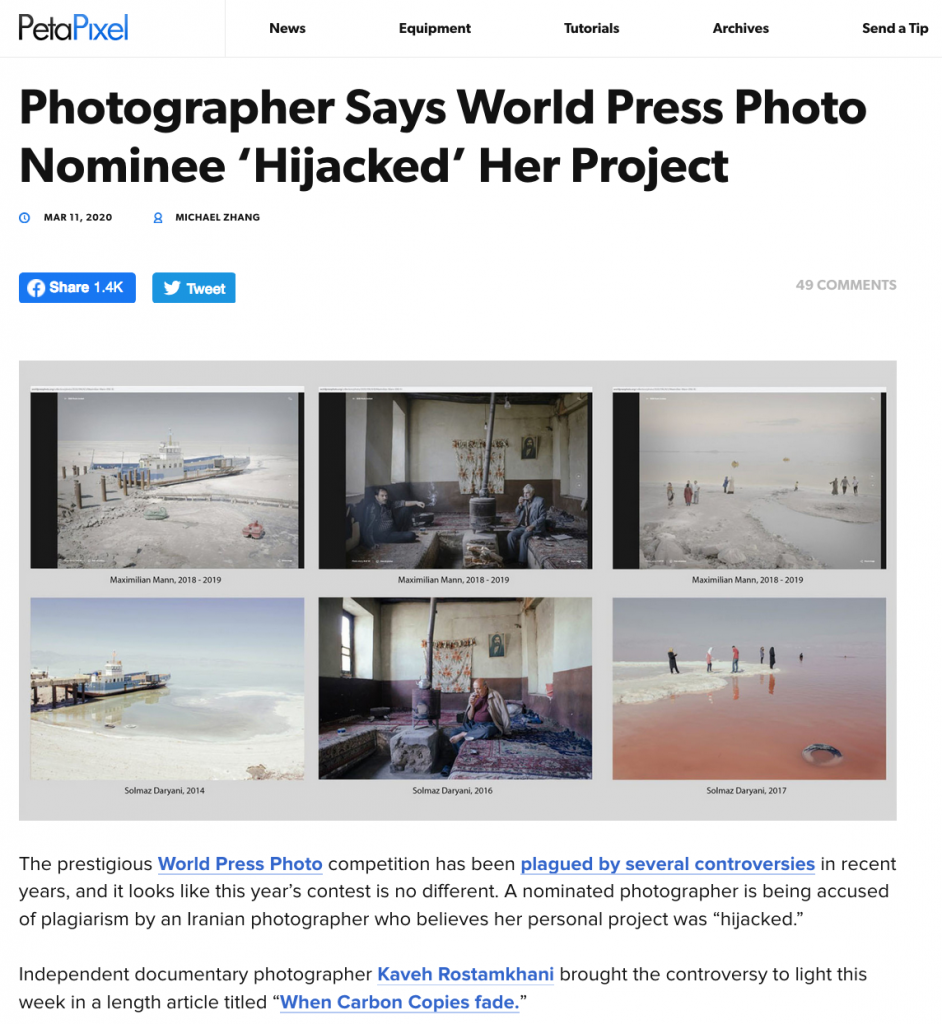

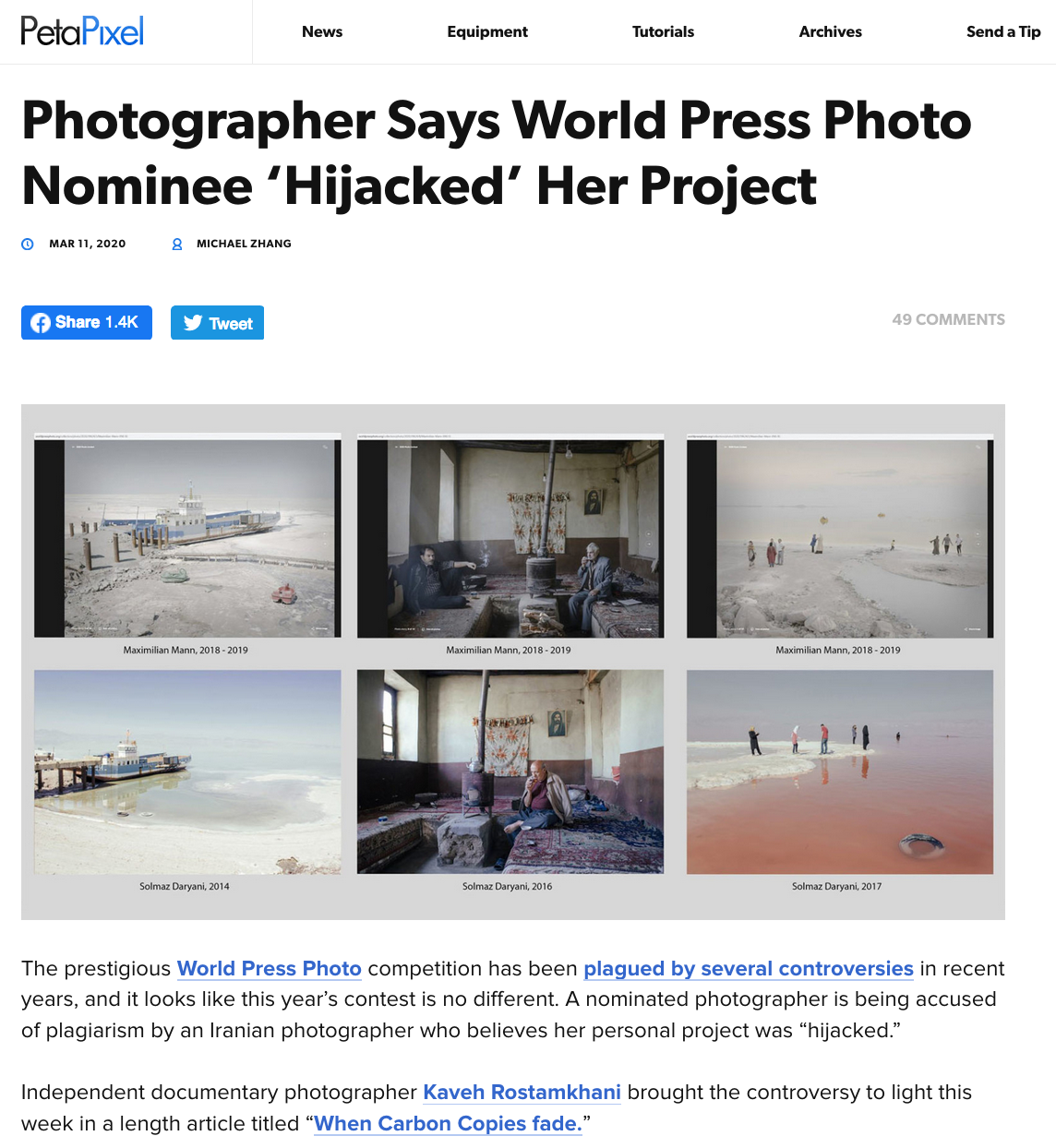

petapixel网站截屏,原文链接这里

报道这一事件的petapixel网站更是用了一个意味深长的说法:他“劫持”(Hijacked)了她的照片!这里还有一层意思,获奖的是一位德国男性摄影师,而申诉不公的则是一位伊朗女性摄影师。好嘛!上来就是一个冲突的框架。

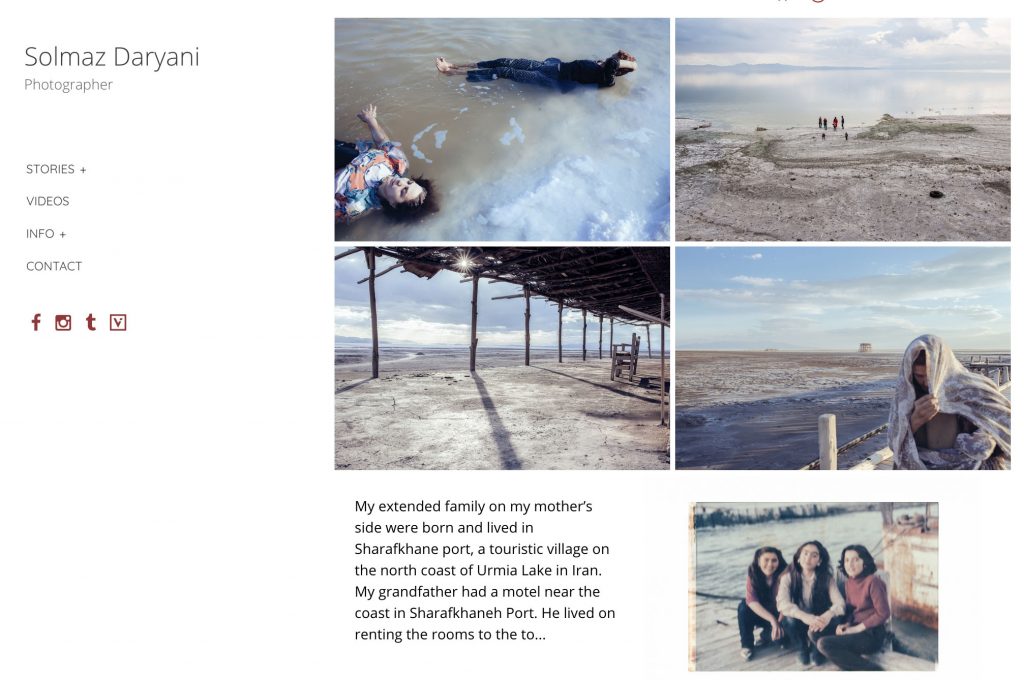

咱们还是放轻松点,姑且聚焦于作品本身。作品报道的是伊朗的一场环境危机,伊朗境内最大的咸水湖,尔米亚湖,近些年来面积已经缩小到之前的十分之一。原因有气候问题,同时也有人为的因素。这也威胁到了湖畔居民的生存。

德国摄影师Maximilian Mann的网站,似乎为了避嫌,他放了更多的照片在里面,重新做了编辑。

Solmaz Daryani的报道,题目是THE EYES OF EARTH (THE DEATH OF LAKE URMIA) 网站链接这里

伊朗摄影师Solmaz Daryani 就在湖区长大,她的拍摄自2014年开始(2016年就放到网上),这是一个私人项目,拍摄这个故事与她的个人生命息息相关。德国摄影师Mann的作品拍自2018年9月至2019年2月,他三度访问伊朗,这也是他的个人作品——大学的毕业创作。

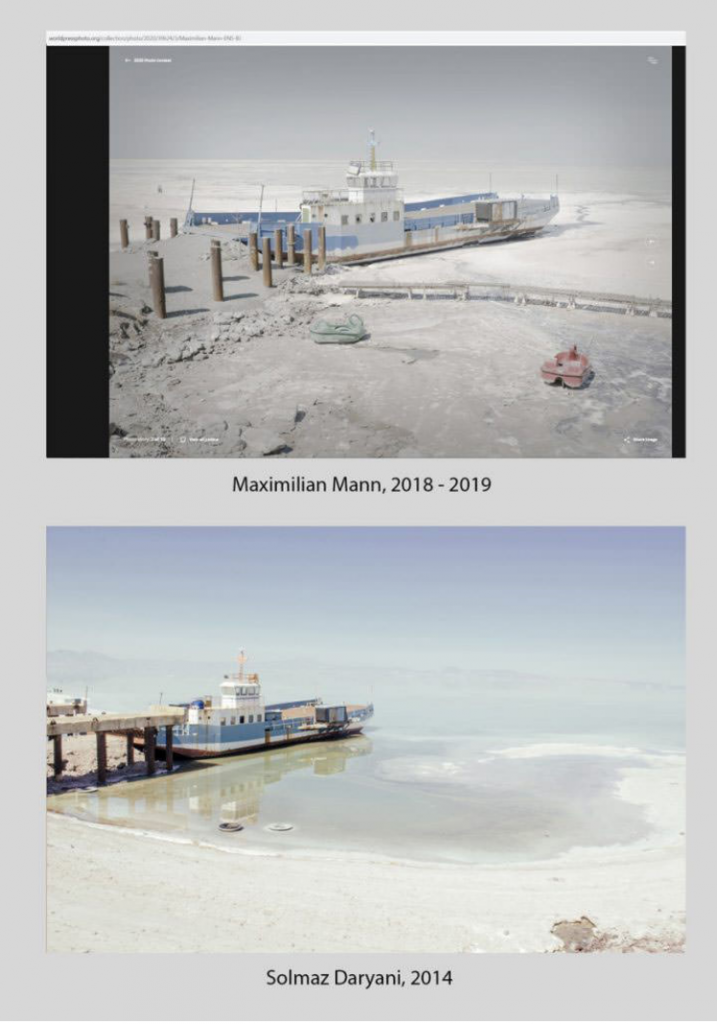

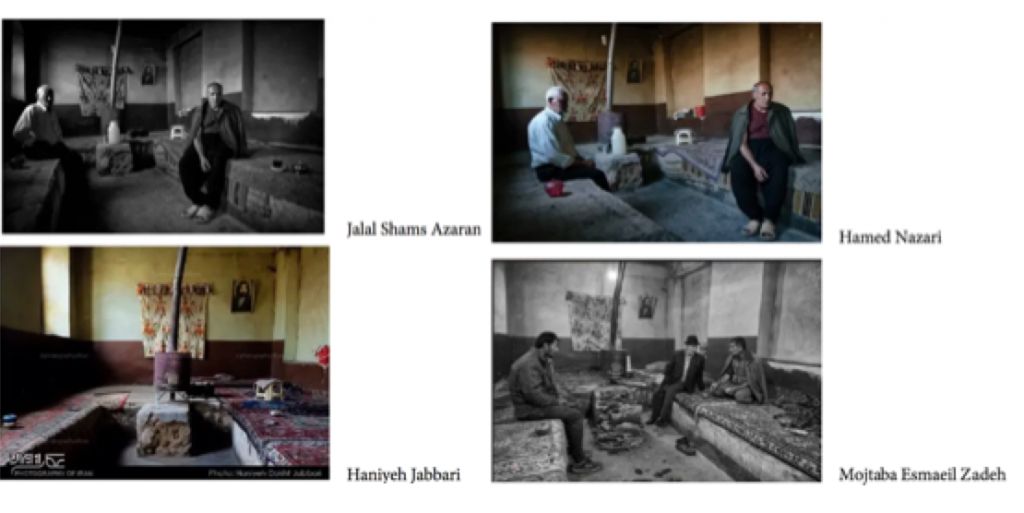

就举证来说,他们两个人的作品无论是在拍摄地点,还是视角,以及一组照片的结构处理,都惊人地相似。

petapixel网站上刊载的一组类似作品。

Daryani对此倍受伤害:“复制了我这么多照片,一张又一张,这不道德,不公平。我认为Mann的作品就是拙劣的模仿。我这么说是因为不是一两张相似,而是有很多。”

被指控的Mann并未逃避,他接受了采访,发来一封写得相当理性的邮件,里面提到了这样几件事情:

a,尔米亚湖的环境问题被全球关注。来自不同国家的科学家、纪录片工作者、摄影师在近些年都曾探访此地,相关作品很多。

b,我和Daryani是认识的,曾就这个话题做过面对面的交流,还曾在同一个摄影节里展出过作品。(不过,最近她不理我了。)

c,我一共来了三次,总共有八周时间拍摄,雇佣了一个当地的助理,拍摄了一万一千张照片。获奖的只是部分。

d,我必须承认,我的作品和她的有相似。但Daryani还有很多她自己的表达,比如她的那些家庭老照片,都是不可复制的。她的作品也广泛发表,包括国家地理杂志等著名媒体。

e,我的拍摄地点和内容选择都和报道的目的有关,并非照着什么按图索骥;我们的视觉风格有相似的地方,都简洁且保持距离感,但我的观看会显得更为疏离。照片的色调会暗一点,饱和度降了,反差也弱,这样做是因为我认为它更符合我所看到的尔米亚湖的光线状态,也符合我的主题。这种视觉风格自然也不是唯一的,但应该允许任何人使用。

这封信里还有一些细节,我就不一一翻译了,整体上显得特别有理据,逻辑紧密。

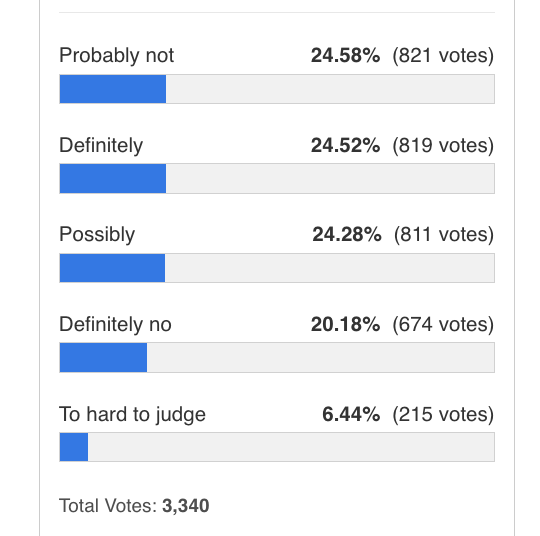

petapixel做了个调查,你认为摄影师Mann作品的相似构成剽窃了吗?

选项:肯定是,可能是,可能不是,肯定不是,不确定

你猜我选了什么?

投票结果显示,围观者对此事的态度基本呈胶着状态。

我在“肯定不是”这里勇敢地投了一票。一定要声明,这绝对不是说我认同他的辩解。看了他叙述的来龙去脉,我不想从诛心的角度对他的行为做简单判断,相反,我更愿意相信,这可能是一个系统性的“错误”,我们很多人都被缠绕在里面。

说两个细节:

第一,他提到自己因为语言不通,雇佣了一位当地人,这个人不但充当翻译,同时也带他去了很多地点,就包括船,村子,茶馆,以及农作现场。

嗯,这个听起来简直太熟悉。让我想到某些采风路线和相应的采风现场。此时的摄影师,只能说是“游客”,游客所期待看到的异域情调当地人甚为了解,不就是那几个景点儿吗,也别费事儿了,一步到位,看完就走。

第二,他提到自己做这个项目之前,进行了大量的检索和调查,并且列举了一堆摄影师在当地拍摄的例子,也都有着视角的雷同。

这或许就是“学习效应”?可谓社交媒体的一大特色,内容繁殖的速度甚为迅速,这种流行并非只是形式层面的跟风,同时也是对其意义价值的追随。甚至有一种群体气氛,在分享文化中,你必须整一些和别人一样的东西才合群。

Mann做的调研,他和Daryani在这里都拍了照片。这个茶馆,看样子是个“景点”儿。

拍摄这个项目的时候,他似乎已经预装好了一个系统,身体,眼睛,听觉甚至嗅觉所感受到的都已经屏蔽。

别整这些没用的!我已经听到了这样的声音,你来一个试试。到陌生之地,调查,访问,完成作品,旅费,生活,交流,你觉得你能肆意妄为?

大概这是我们现在每个人都想要的东西,安全感。当我们的触角四通八达,信息全面掌握,似乎由不得就会产生一种一切尽在掌握的感觉(一种认识问题的制高点,经验主义那套没有用了),失败变成不可接受的事情。这也使得一些已有的套路性的东西,会在缺乏批评的状态下被迅速接受。

一些读者在留言里对荷赛展开了抱怨,这样只是重复别人的照片怎么会就得奖呢?这也是报道摄影?Mann信里并没有显示出任何反思,大概是因为“荷赛”的背书——他的成功已被确认。而Daryani的抱怨,或许也是因为荷赛竟然给一组和她拍的差不多的照片颁奖而致。我开始有点讨厌这个比赛了,尽管之前我一直觉得比赛也是一种传播平台。但如今我发现,这个平台的作用却无非是给人一种成功的假象,并且就和我们生活中大部分的官方评判系统一样,当这个中心机制一旦产生,就开始生产各种成功的套路。

成功其实就是给你一个名正言顺的说法。

最近两年一直在思考自己做的那些名不正言不顺的事儿,其结果可以用失败两字总结。最近两个月,这些问题更是开始困扰我,甚至产生了相当没有边际的思考:我这个小小的生命究竟如何在这个宇宙生存,为了什么,想要获得什么?(哈哈!)

目胀头晕。

瞅瞅这些精致的作品,仿佛是被塞住了耳目,切断感官系统,视觉机器也能生产这样的照片。机制让你抵达这里,不知不觉。你有没有发现,我们很多人已经不会拍照了。

日常唠叨就到这里吧。失败也是一种激发生命感的体验,或许乐观一点的话,我也应该这样想。

哦,又可以访问1416教室了?

yes

:^)

太好了,又可以访问,我总是可以在1416找到拍照的信念与乐趣

哈哈哈,我也找过来了。非常同意这句话,翻出相机擦灰去

商品は全て最高な材料と優れた技術で造られて、正規と比べて、品質が無差別です!人気時計コピー、N級ブランドコピーのお求めはぜひ当店へ。弊社は正規品と同等品質のブランドコピー品を低価でお客様に提供します }}}}}}

https://www.bagssjp.com/news/detail-79.html

激安ブランド,財布コピー,偽ブランド,偽 ブランド財布,偽物ブランド財布,ブランドコピー,ヴィトンコピー,ルイヴィトン財布偽物, シャネル財布コピー,グッチ財布コピー,エルメス財布偽物,D&G 財布コピー,ボッテガ 財布 .2020年新作スーパーコピーロレックス,スーパーコピーロレックス時計通販スーパー コピー品その他の世界一流ロレックススーパーコピー時計品を扱っています。 }}}}}}

https://www.bagssjp.com/menu/menu_product-269.html

海外直営店直接買い付け!★ 2020年注文割引開催中,全部の商品割引10% ★ 在庫情報随時更新! ★ 実物写真、付属品を完備する。 ★ 100%を厳守する。 ★ 送料は無料です(日本全国)!★ お客さんたちも大好評です★ 経営方針: 品質を重視、納期も厳守、信用第一!税関の没収する商品は再度無料にして発送します }}}}}}

https://www.bagssjp.com/product/detail-4386.html

上品なブランドの新作が期間限定セール発売上品なルイヴィトン、グッチやエルメスなどのブランドコピーの新作が大量入荷しました。種類が豊富で、勝手に選べます。激安の上に、品質には保証があって、末長くご愛用いただけます。新年とクリスマスを迎えで、期間限定セールが開催中で、早く手に入れましょう。モンクレールコピーの新作入荷人気沸騰なモンクレールコピーの新作が大量入荷しました。ユニークなデザインと優れた機能性を兼ね備えた逸品はいま、割引の活動を進行しています。寒い冬に、一着あれば、十分暖かいです。ぜひこちらでチェックしましょう}}}}}}

https://www.bagssjp.com/product/detail-4535.html

ラグジュアリーなブランドコピー商品が発売こちらは有名かつラグジュアリーなシャネル、ルイヴィトンやエルメスなどのブランドコピー商品をご紹介いたします。新作は大量入荷して、情報満載です。書類もいっぱいあるし、今は色々な割引活動を開催中ですし、超低価格で、品質最高な逸品を購入できます。人気ブランドの最高商品コピーこちらはファッションな先端に立ったエルメス、グッチやルイヴィトンなどのブランドの商品コピーを発売します。品質が完璧ですし、書類が豊富なので、いつも好評を博しています。価格も思った以上やすくて、購入へようこそ。 }}}}}}

https://www.bagssjp.com/product/detail-10629.html