(一)

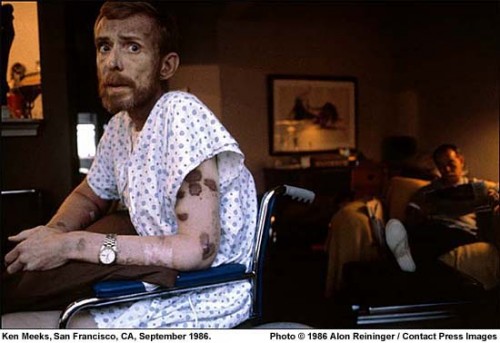

摄影师阿龙瑞宁格(Alon Reininger)所定格的艾滋病患者那绝望的一瞥,至今已将近20年。数字摄影师杂志所做的特刊《镜头里的艾滋病患者:20年历史回顾》提醒我们,这一世纪病被认知的背后,摄影师是其中关键的一环。

制作这期特刊的是《名利场》杂志的编辑 David Friend,这也颇有意味,因为此病症的发端和引起关注并非如同现在,是在贫困的非洲,在吸毒者妓女这样的边缘人群中,而是在纽约这个时髦的大都市里。

阿龙瑞宁格是最早开始关注艾滋病的摄影师,在特刊里有他的视频专访,谈到拍摄艾滋病的最初动机,他说是源于其在纽约的一个同性恋朋友拉瑞。拉瑞是同性恋群体的积极分子,面对社会偏见,努力为这一群体争取利益,通过拉瑞,阿龙瑞宁格认识了很多同志朋友。当时,这些人突然被同样一种奇怪的病症困扰,起初人们以为这只是一种皮肤病,后来病症的严重,引起了恐慌,不过,并没有人知道这种绝症的来源,这是1981年。

瑞宁格突然记起在纽约时报上看到的一篇很短的报道,谈及一个医生的发现,他分辨出存在于同性恋人群中的这种特殊的感染。在朋友的鼓励下,瑞宁格开始接触被他人视作异端的同性恋群体,报道怪病带来的痛苦。1981年底,这个奇怪的病:AIDS,为更多人所知。而瑞宁格所记录的影像则从视觉上让人们了解到这一疾病的灾难性特征。

这期特刊分成两部分,其一是摄影师所拍摄的有关艾滋病的照片,从时尚摄影师到报道摄影师,我们所熟知的 Nan Goldin Annie leibovitz Mapplethorpe Don McCullin 和Harry Benson等人都在其中。另一部分是言论,摄影师和图片编辑谈论他们印象深刻的艾滋病照片,以及对艾滋病视觉报道的认知。(联系图片社在这个话题上,做了不少工作,里面有一篇Robert Pledge的访谈),而Nan Goldin则用两张照片(一对前后死于艾滋病的情侣)叙述了在疾病背后的情感故事,文章的标题叫做《在艾滋病之前和之后,那里仍有生命存在》

正如阿龙瑞宁格的拍摄源于身边的朋友,Nan Goldin所珍藏的是她的私人记忆, Mapplethorpe的作品也是他的“自传”,很多摄影师拍摄艾滋病并非是一种完全跳出来的观看。Harry Benson提到,“你可以拍很多东西,拍新闻和历史,但当照片里拍摄的是我们自己的生活,打动你的就不是照片了,你亲爱的家人朋友宠物,他们生活过的地方,用过的东西,是照片里的人,事,物让你怀念。”

对于Harry来说,他的艾滋病作品的意义是,那些因为此病症去世的朋友,如今仍然在照片里栩栩如生。

(二)

唐麦卡林(Don McCullin)说,他拍摄非洲四十年,拍的都是战乱和解放斗争,这些灾难照片,为他争取荣誉却给他带来痛苦,他称之是一些“错误的动因”。

四十年后,他提到:“去年,我一直思考我的生命的目标是什么?我的真正乐趣在哪里?我并不想一直坐在英格兰观看美丽的风景,可我还要做些什么?我不用再为争取成为所谓的著名摄影师而奋斗,我出版了很多书,但我并不追求获得那么多的利益,当然,我也知道,我不可能拯救地球。但我就是想去做些什么,让人们对应该关注的事情投入目光。”

他又开始工作了,拍摄非洲大陆的艾滋病灾难。

(三)

从纽约的大都市到非洲的乡村,摄影师记录了艾滋病的扩散轨迹。

写到这里,想到年初时候给网易写的一篇文章,里面提到了这个话题,但是持批评的态度。这并非只是艾滋病报道的问题,其中体现出了观看所带有的惯有的偏见。

翻阅荷赛的获奖作品历史,艾滋病体裁不在少数,阿龙瑞宁格的照片是1986年的年度大奖作品。随后,1987年,摄影师Jane Evelyn Atwood记录一位艾滋病最后三年和疾病搏斗的故事获得了日常生活类三等奖:

1990年,摄影师Therese Frare 反映艾滋病患者临终时刻的作品获得了当年一般新闻二等奖。这张照片还因为被贝纳通用作广告引起了更大的争议:

同年, Frank Fournier因为报道通过母婴传染和输血等问题而染上艾滋病的幼儿的故事而获奖:

1996年,摄影师Stephan Vanfleteren开始披露艾滋病在非洲大陆蔓延的艾滋病的情况:

2000年,Gideon Mendel报道了南非一位公开自己艾滋病身份的女性的故事,画面中的妇女拍摄这张照片一个月之后去世:

荷赛获奖者所报道的艾滋病的故事,也是一部记录艾滋病侵扰人类的视觉档案。摄影师深入疾病患者的生活,为我们留下了这部发人深省的档案,他们工作的价值不可否认。但是艺术评论家道格拉斯克林普(Douglas Crimp)却有着完全不同的看法,他在1987年的一篇论文里批评了摄影记者在对待艾滋病问题上的偏见:

“在艾滋病的威胁下,大众传媒是多么急于把同性恋群体变成一批没有性特征的人。它们这么做,很无情、很野蛮,完全不考虑别人的隐私和痛苦。”[1]他还提出了三点反驳意见,“第一,这些照片详细记录了美国媒体向大众(也就是中产阶级白人异性恋者)解释艾滋病时所用的一系列图像和叙事的发展环节;第二,它向人们显示,在现实主义的掩盖下,艺术作品,反而更加强调了男同性恋群体的病态;第三,它记述了艺术批评家们,是如何一致赞赏摄影家能够让它的拍摄对象,很多都是艾滋病晚期患者,“勇于站出来”。但是,克林普却在这些照片里看到了孤独、无助,缺少社区归属,没有工作,没有社会活动,没有名字,也没有身份。”[2]

克林普从对同性恋的态度出发看待这些照片,认为这些照片所营造出来的孤独感,沉重的色调,病人脸上痛苦的瞬间,体现了这些照片中存在的一种“正确的偏见”:边缘人群的生活必定是边缘的。

摄影记者在拍摄这类故事的时候,往往从一个既定的视角——强调被摄对象的边缘化和痛苦。这种做法虽然博得了读者的同情,但又仅仅停留在打动人心的层面上,照片中人的生活并不能在这些片断的照片中得以全面展现,而且之后的故事读者也无从得知,比如,他们因为这些照片而获得帮助了么?——这大概是我们面对艾滋病影像所应该深思的另一个问题。

当唐麦卡林再次拿起相机,试图让人们关注非洲人民,为他们争取切实的帮助的时候,也许部分回答了这个问题。

[1](英) 安吉拉默克罗比著,田晓菲译,《后现代与大众文化》,中央编译出版社,第67页。

[2] 同上。

好文呀!

“这种做法虽然博得了读者的同情,但又仅仅停留在打动人心的层面上,照片中人的生活并不能在这些片断的照片中得以全面展现”——这个很同意。

这是不是博主前段时间提到的有关动态作品的一种侧面支持的观点。动静结合的作品已经渐渐的有一种必须的趋势了。越来越多的国外纪实工作者都制作了动静结合的作品,这是一种信号。

艾滋病人和所有人一样应该都有自己的喜怒哀乐。摄影师展示其病痛的一面显然有助于社会对于艾滋病的关注,但是把他们视为正常人也许更加有助于他们恢复正常地生活。

第一次 看到第一张照片是在《目击者 世界新闻摄影获奖作品年鉴》上面。87年12月出的。印象非常深刻,后来画成了素描。

这是一个几天内就会死去的人的眼光,而且他本人也知道这一点。

我们需要更多这样的梳理

并严重同意,“你可以拍很多东西,拍新闻和历史,但当照片里拍摄的是我们自己的生活,打动你的就不是照片了,你亲爱的家人朋友宠物,他们生活过的地方,用过的东西,是照片里的人,事,物让你怀念。”

[:Automan:]

“这种做法虽然博得了读者的同情,但又仅仅停留在打动人心的层面上,照片中人的生活并不能在这些片断的照片中得以全面展现”。

其实这些照片都选取了特别“惨’的时刻。其实许多AIDS携带者处在无症状期,看上去与常人无异,却也要面对歧视、失业等一系列问题,可是他们还是很坚强的在面对。

大多摄影师都只是拍摄他们生命垂危,身体溃烂的样子让我觉得很片面,有点不舒服。