回过头来看我从2006年以来的博客文字,大量的阅读与吸纳,假如给这段时期一个简单的定义:没有任何视觉文化经验之人的一个自学过程。 Read more

回过头来看我从2006年以来的博客文字,大量的阅读与吸纳,假如给这段时期一个简单的定义:没有任何视觉文化经验之人的一个自学过程。 Read more

假如你不想把照片印出来。其实我觉得还有一个解决方案:没有什么比你的记忆更可靠。不要相信照片。最好的存储就是你的大脑。不要为没有照片感到遗憾,某些生命的画面只有你自己才能看到,它们无法被分享。 Read more

隐藏于家庭照片表层之下不可辩驳的真实感,一般都启动于家庭成员的相互凝视之中。个人照片,家庭照片,家庭相册里的照片,随着家庭相册的作者对照片的收纳与整理,随着这些照片被梳理成彼此相关的联系,随着它被放置在家庭的语境中,指向具体的家庭成员。这些照片的魔力就会不断增强。也许家庭相册里的照片就是最本质的家庭照片? Read more

我赶紧掏出手机拍下这个场景,这种无法画下句号的结束,就只能暂时以这张照片为结束了。 Read more

今天的我们,每一个,都没有墓碑。 Read more

在这一天即将过去的时候,我突然想起这个日子是我写博客十周年,不过,这个日子,这一小撮儿符号,4月4日,就已经证明,开写的那一天就没有打算庆祝。 但其实,好吧,我早就记得这个日子,只是因为近年来的懒惰,都不好意思庆祝了。 当然,我还是得好好想想以后应该写点什么,契合我当下阶段的心情,符合我当下的需要。这个转型是必然的,因为毕竟已经十年了嘛。至于怎么弄呢?这个信息……处理中…… 过两天再来蹦跶。 #为了外星人以及人类学家做研究而特别书写的庆祝#

去年写了多少篇博客?简直不敢用手指头去数。反正几个手指头就能数过来了。这倒是算哪么一回儿事嘛?难道是早起的时间从原来五点推迟到六点的原因。如果是这样的话,我就把闹钟上到四点! 不管怎样,随着年龄的增大,觉得要探索的领域越来越多,但同时又对深度有了更多的要求,这就让时间远远不够用。不过,倒是心态越来越好了。有一些学问家,总会显得特别自持与骄傲,另外一些,则嬉笑怒骂,把酒言欢,仿佛什么都不知道的样子。其实我还是比较喜欢后者这种。而且那智慧不是要用来骗人的,也不是用来和别人对峙的,更不是避世的,而是在和这个世界的有机运动中,让它的样子往好看的地方去。这样一想,似乎就又会放松不少。 反正掐指算来,一个人一生能写的字数都是有限的,虽然我很想写字,也很喜欢写字,但因为这有限的字数,我慢慢发现,要珍惜每个字的表达。 一个人知识有限的时候,会特别胆大,学问多了,又会畏手畏脚。这两种状态其实都是还不成火候的表现。没辙呐,小火开着,慢慢炖吧。 这个地儿,是我的,始终是我的,也是你的——我的读者的。现今还能有一块地儿,真不错呢!感谢一下技术总监马老师,我们大家猴年继续努力。 任悦

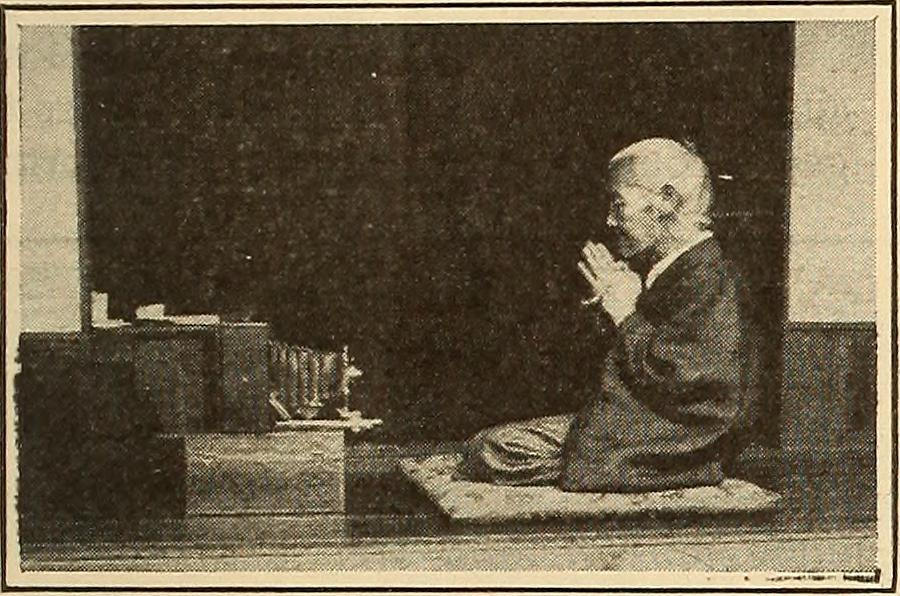

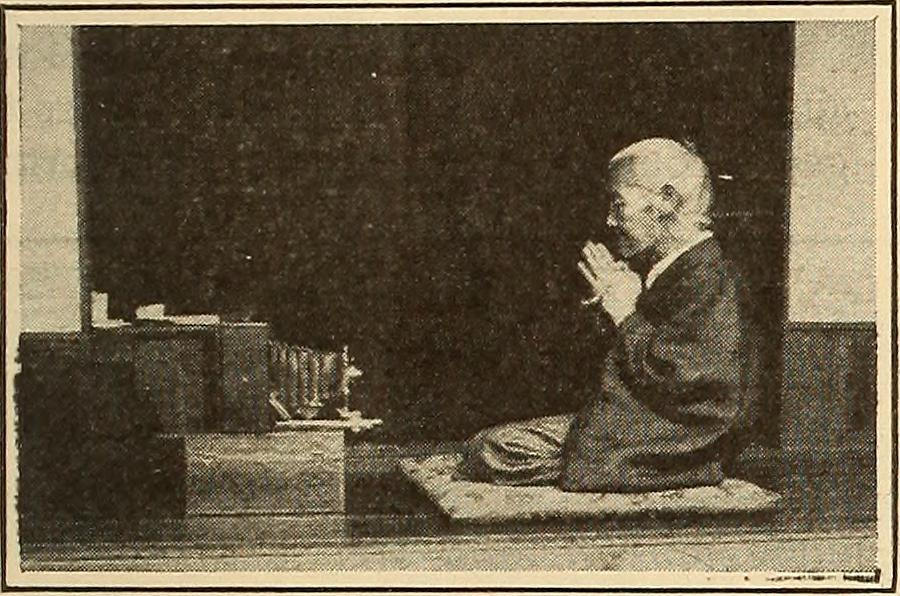

每到这个时候,爷爷都会指着显影盘里那些将要显现的影像说:瞧,这就是你。 Read more

今天收到一封信,邮局寄来的,一张卡,还有两本书。卡片里写着的,是对1416博主的感谢,里面还有一句话:“最近怎么不经常更新啦?” 俺哭了。(……) 不更新的理由有很多。理由之一就是每天早晨起来,再也没有那种“充满期待”的感觉。 我不想说太多了,反正我不是那种散发负能量的人啦。(要不你们怎么都还在) 我特地在这里感谢这位朋友,你让我感知到很多东西。当然不是因为你表扬了我:)

关于这次对谈的题目:一种愉悦的可能。我最喜欢的就是里面有个悦字,这个字儿太美了(偷笑)。然后呢?其实我没有想太多,反正我觉得庄老师这么爱开玩笑的人,这事儿我就将之看做一场游戏。后来,我们各种打岔,临了竟然忘记总结“愉悦的可能”。 Read more

晚十二点,《故乡书》展览一点点布置起来的时候,沿展厅走过来,心情却变得失落。我最恨自己这样。 这篇文章本应写得非常官方,但我总在最后那本该华丽出场的时候,突然失去准星。 脑子里回旋着最近看到的波德莱尔的一段诗句:“这城市啊,比人心还变得快。”这是一个关于故乡的展览,但我们这些城里人还能找到故乡么? 波德莱尔的诗句是在本雅明的《巴黎,19世纪的首都》里读到的,作者在这里对19世纪的城市文化展开研究。让我印象最深的是谈到城里人对家居装饰的热爱,其时,生活居所与工作场所第一次产生对立,私人在办公室里不得不面对现实,于是便在居室里通过制造幻觉来获得滋养。“ 对于私人来说,居室的幻境就是整个世界。在居室里,他把遥远的和久远的东西聚合在一起。他的起居室就是世界大剧院的一个包厢。” 这种感觉就是我穿梭在《故乡书》的展厅里所感受到的。故乡已经远离,我们拼命装修的这个家,此种行为变得更像是一种自我安慰,甚至是逃离。 做了两年的还乡活动,得到的结论却是如此悲观。这种不知来由的疲惫与失望,并非仅仅由于这一段时间密集的布展工作。 夜半坐在出租车的副驾驶上,疯颠颠的出租车司机和其他车互相晃着大灯;小破车在城市的环路上狂奔,你蜷缩在汽车里的小格子里——谈论故乡,此时是不是显得太矫情? OFPiX其实做了一个公共文化机构应该做的事情。我们咬着牙——情感上的,经济上的难堪——做了这个展览,这不是一个你在市面上经常能够看到的展览,它不为某个摄影师的功名,也并非某个策展人炫耀他的语法修辞。这个展览要回到展览的话题本身,就是想说些人话。故乡,它还在么?我们想启发人们去思考一个暂时没有答案的问题,并用视觉,一种更为感性的方式将之表达。 @一万个人,获得一万个转发,世界太喧嚣了,看不到太多好作品,只看到太多的自我陶醉。这样一个展览,最终,我想,还是用一个怀疑的态度呈现它吧。你在包厢里给自己装修出一个舒适的地带,却有可能会发现,它只不过是一个破烂世界里的一间飘摇的起居室。 你是要继续装修自己的房间,还是去改造这个破烂世界?

青草刚刚割过一茬,清晨走进颐和园,你首先闻到的就是这股绿色清香。离水岸近一点儿,则是水草的腥味。一个男孩子撑着船准备去打捞昆明湖水面的杂物,旁边船坞的老板娘喊着:“我还以为你今天不开工了呢。” 他只是慵懒地撑着船,缓缓地划向湖心。 有的时候,我真想睡在草地上,管他醒来是什么时候。 只要做一趟公共汽车,就能从我家直达颐和园西门,以前我竟没有发现这个便利。后来,这里就成了我的园子。 西门是那种只有本地人才会来的地方,我办了一张年票,每次进门的时候,滴的一声,机器上就会显示:“退休卡”。爷爷奶奶们成群结队地走着,埋怨着又为孩子们付出了多少,牙口变得越来越不好,他们大多数人都会带着一个能唱歌的机器,邓丽君,八十年代的流行歌曲,还有民族风,歌声伴着他们的步伐漂荡过来。我偷偷听他们的谈话,并很想和他们一样,站在山顶里的亭子里,朝着那一片巨大的水面大喊:“啊,啊,啊,呀,呀,呀……” 每次来这里,都没有什么准备,突然很想去了,就快步从楼上冲下来,做上一班车,园子很大,总有一个地方,能找到一个独处的空间。兴许你能感到我那一点点烦躁的情绪,是中年危机?反正不时会有些不知道应该怎么是好的感觉。 夏天,站在湖边儿上,观察水波一点点晕过来;冬天,呼呼的北风刮起冰面的尘埃。每当这个时候,我都会特别想找人倾诉,并不喜欢在社交网站上将自己的行踪事无巨细地汇报,但每次在颐和园,我都不能免俗地想大声地说话。但遗憾的是,在虚拟空间的各种群里,我却时常难以找到回应,时间太早,大家都忙,无论受欢迎的澳门酒店,东京酒店,世界的某个地方,他们还在一段又一段的旅程中。 我喜欢观察园子里的老人,那个时候,我恐怕是借着他们在想象自己老年的模样。我有一位朋友,会努力在他的各种商务时间中挤出时间来感慨人生,上一次,他说:“我老了一定也要充满活力。” 我的心思可能有些懒惰,旅行尽管美妙,但走到哪里都要回来。每个人都应该有一座自己的花园,可以随时探访,把自己的各种心思和秘密都种植在这里——还是别轻易把它们说出来。别太急,请细细照料你的园子。总有一天,你会停下来吧,那时候,你会发现,自己竟然拥有一座长满奇花异草的园子,四处飘着草的清香……

回来咯。 Read more

我的朋友帕崔克扎克曼(Patrick Zachmann)来北京,他已经来中国多次,这回则破天荒带上了夫人。在饭馆见面,他扳着手指说现在不能吃味精、酱油,还有小麦,这都会导致他过敏。我真想跳起来拽他走出餐馆,吃中餐,没有调料还有什么搞头,他却倒挺淡定,因为西餐恐怕对他更困难,这个法国人再也不能放肆地吃面包了。 川菜馆的女服务员也很淡定,我们安全绕过雷区,吃了第一顿饭。 若干年前,和帕崔克第一次见面,带着对马格南摄影师一种特别的想象,我们在一个小吃店边吃边聊,说着摄影,听他偶然冒出几句抱怨,比如很累,以及很穷。他的寒酸让我有些吃惊,甚至有点难过,却很快又被他咯咯的笑声驱散。帕崔克很调皮,周围世界似乎仍然存在很多照片,让他需要随时启动拍摄程序投入其中。 这次北京旅行,摄影师帕崔克要轻松很多,主要陪画画儿的夫人转北京。弗洛伦斯也是个艺术家,做动画短片,这样一对绘画和摄影的组合在一起,一个边走边拍,一个边走边画。 我问弗洛伦斯,为什么不拍下一张照片回家画,她英文不好,只是用一个最简单的句子告诉我,她喜欢用眼睛看。 北京冬日的街头,我们一起等车,一个掏出相机,一个拿出速写本子,这让我看到这对夫妇的真正默契之处,他们都爱看且乐于观看,抵抗用麻木的经验去代替个体与世界真实的接触与感知。 弗洛伦斯三笔两笔就能勾勒出一个沿街叫卖的小贩的形象,但这仍比不上快门的咔嚓一声响。而帕崔克对此却开玩笑说:“你看,这就是为什么绘画更高级。”这位摄影师随即遇到一位较真的被摄对象,很愤怒地嚷嚷:“别拍,别拍!”并且眼睛还紧紧盯着帕崔克放在快门上的手指头:“你看你,你又拍了!”但他却根本不介意弗洛伦斯望着他在本子上勾勾画画。同样站在摄影师阵营一方的我,实在有些无奈,我对朋友说:“要什么时候人们才能理解,其实拍照和绘画一样,拍下的虽然是你,但其实也不是你。” 关于绘画和摄影微妙的联系,在弗洛伦斯给我画了一幅速写之后,我又有了新的体会。见自己的形象出现在她笔下,我不禁叫了起来:“原来绘画比摄影更真实。”那个小人儿尽管一点儿都不像我(我是说不似照片那样逼真),但当她努力看我,试图迅速捕捉她的感觉,她却抓住了我的一些实质的东西,那种真确不仅是我总耷拉在鼻梁上要推一把的眼镜,以及向来被人笑话的胖手指头,而是我所置身其中的那种气氛,它们被凝固了。 好吧,作为一个摄影师我认输了?当然不会。我们并非在比赛。这反而让我看到摄影之难,摄影不得不事无巨细,细节织成一张网,细密的网格让一幅图景显现,但观者的眼光也会被网格框住,只会看到一张照片。 这会是摄影的缺陷么?帕崔克拿出自己的一本画册,是他八十年代在意大利拍的黑手党,一张张黑白照片翻过去,题材本身的刺激因为色彩的消失以及摄影师并无太多风格化的表达而变得平和,并与观者产生距离,给人的感觉似乎是在看电影剧照。是啊,没错,你要知道,这本画册的文字是一位作家看着照片“空想”出来的虚构情节。这恐怕就是帕崔克对照片里的现实的态度——关于照片和现实,你就干脆承认它们那暧昧关系的存在吧。 摄影可能比现实更虚假,这和绘画比现实更真一样,都是有意思的事儿。但很多人并不在乎这个,我们在北京的几个艺术区游历,那个在画室里画了三年梅花的艺术家从不考虑今人和古人与梅花的不同关系,那位把各种PS技术都放在自己照片里的摄影师,的确很想用照片努力说话。他们的技法都很纯熟,也在菜里放了很多佐料,但做出的东西却一点儿都不好吃。 我与帕崔克夫妇的最后一顿饭还是在同一个川菜馆,当听说菜里不能有酱油、味精,以及要避开各种小麦制品,这位小姑娘可没有上次那位淡定,甚至很愤怒,脸上的表情分明在说:“这怎么可能呢!” 体质的过敏是年龄造成的,人生的地平线开始收缩,选择变得越来越少,限制反而更多,它逼迫你不得不去使劲思量到底什么才是生活中的必需,以及发现,或许只需要一点点盐就足够了。

前两日参加腾讯的一个盛大的新闻颁奖典礼,这种仪式是我最怕参加的,却还是硬着头皮闯进去,之前在家里翻箱倒柜,发现自己竟然没有一件正装。让我觉得一定要参加的理由是要颁奖给两个做报道摄影的小朋友,我觉得这些事儿都不能含糊,如果能让一个人变得对自己的职业更有自信,那么这个世界就会少一个灰色的只会抱怨的逃兵。 颁奖典礼叫做荣耀之夜,和我们惯常看到的那些盛典一样豪华,对于此我却变得不是那么排斥,如果把新闻系的学生也请到台下,不知道这荣耀是不是能够点亮他们的希望,哪怕能够激起一个人的新闻理想,也很好。 两周前的课堂上给一年级的学生放映网易新闻频道的短片,讲的是一帮年轻人和他们的新闻理想的故事,我还真不知道自己现在的情绪这么低迷,乃至看到最后有了眼泪。嗨,但愿学生们没有看出来,这可有点儿窘。让我突然感到难过的原因,一方面是片子里很多人已经不做新闻了,也就是两三年的功夫,而另一方面,看到那些年轻人和课堂里的学生都是一样的面庞,但我真不知道是不是应该让他们走向那么苦逼的工作,对于这点,他们也一定很犹豫吧。而这也是很正常的。 如果你对要做的事情产生情感上的迟疑,这简直是太糟糕了。我的朋友都知道我还是一个比较投入的教书匠,我挺笨学识也不深厚,学术上的东西积累的比较慢,最近感觉似乎逐渐走向正道上,但突然又觉得似乎什么话都没法说了,要小心翼翼地挑词儿说话了。要多糟糕有多糟糕。 所以,让我觉得一定要去参加一个仪式性活动的原因,就当一种鼓劲儿吧。尤其是回到新闻摄影这个行业,那才叫委屈,十年来,一直想的就是能教出一些真正做职业新闻摄影报道的记者和图片编辑。但却发现,怎么那么难呢。新闻摄影太容易被急功近利者使用,成为让眼球赏心悦目的eye candy,或者是刺激眼球的催泪弹,摄影完成这些任务很容易,但要让眼球在观看的时候产生思考,这个难度,让人没有耐心去讨论这个。 我也不知道自己怎么就这么焦虑,其实世界貌似挺繁荣的,让你简直不能产生埋怨。事情都欣欣向荣。那些摄影奖和基金钱之丰厚以及平台之宽阔和多元是我年轻时候不敢想象。但我那天还是和一个朋友说了很衰的话,能不能别给那么多钱,年轻人的发展不是钱能解决的问题,基金只有一笔,只有一个人,得了奖的那个人能靠这笔钱活一辈子么?为什么工作不能创作价值,不能得到持续与合理的回报?谁来为年轻人创造这样的平台? 办这个活动的腾讯,有几个视觉报道栏目我很喜欢,我觉得这个已经接近我们想要做的报道摄影的理念了,上课的时候给学生举了个例子,是其所做的美国偷渡客的报道。后来有人告诉我说,网上找不到这个报道啊。不光这个报道,整个栏目一度都不见了(刚刚察看发现恢复了,还好)。 所以,这个年景还会教你珍惜,珍惜那些好东西和好人。事实上,就和以前写一篇文章时提到的,你会欣喜地发现身边还有一样的人在一起走着。我呢,忽然觉得这帮人也不能老这么低调,不妨招呼的声音响亮一些。就好像那天在典礼上碰到的一个朋友,我说,你还得让人知道你在做什么,做这个是对的,是应该被赞赏的。