文:布罗迪报告(1416专栏作者)

纽约来信/ 机械时代的“后窗”:相机和窥淫癖(上)点这里

亲密的美学

“There is a popular notion that the photographer is by nature a voyeur, the last one invited to the party. But I’ m not crashing, this is my party. This is my family, my history.”

——Nan Goldin

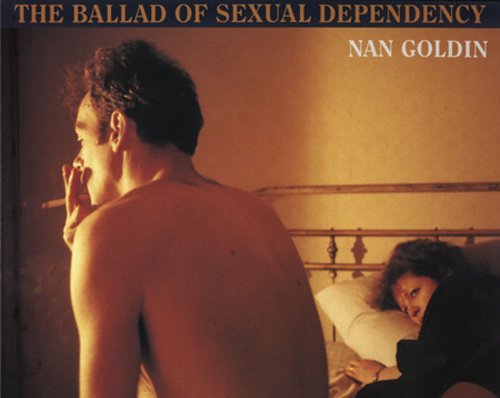

传统纪实摄影师对介入感的耿耿于怀,在南戈丁这里被干脆利落地解决了。她宣告"这是我的聚会,我的家人,我的历史"。《性依赖的叙事曲》(The Ballad of Sexual Dependency)给予了我们窥淫欲的另一个角度,自我式的窥淫。把目光对准自己和朋友的生活,她的影像不加修饰和润色,以随手拍出来的快照形式表达。她的拍摄对象则完全不介意摄影师的存在,因为摄影师就是其中的一员。拍摄行为被自然化,日常化,仿佛他们生活甚至身体中不可或缺的一个部分,成为了一次交谈,对视,或者爱抚。生活的隐私和亲密性在这个过程中以直白的方式自然地被揭露。

Nan and Brian in Bed, Cover of the Ballad of Sexual Dependency, Nan Goldin, 1981.

这种全新的拍摄角度同样给观者带来了一种全新的“局内人”(insider)观感。观者感觉自己置身于这个环境之中,成为南戈丁的一部分,或者她朋友的一部分。他们不仅从看到的东西(他人最私密的生活方式),同样也从这种参与感中获取愉悦。

和南戈丁相似的摄影师拉里·克拉克(Larry Clark)的摄影集《塔尔萨》(Tulsa)记录了60年代一群青少年性爱、毒品和酒精的迷乱经历。理查德·比林汉姆(Richard Billingham)则拍摄了自己酗酒的父亲和他母亲的生活。类似的摄影师还有杰克·皮尔逊(Jack Pierson)等。

Untitled, from Tulsa, Larry Clark, 1971.

Untitled, from Ray’s a Laugh, Richard Billingham, 1970.

他们的作品大都引起了道德争议,有人担心这种社会纪实的手段合理化造就了社会“暴露癖”的流行。可是却无法否认,人们总是有观看的欲望。严肃和有成就的艺术探索时常由于跨越道德的界限引起非议,是因为他们的坚持触碰了社会的禁忌,而这些禁忌往往来自于人们对于深层真相的刻意回避。

这些照片对于这些被摄者还有着特别的意义。自“垮掉的一代”开始的存在主义思潮和这种视角相得益彰,摄影师用窥淫同被摄者的自我认同进行了交换。他们看似琐碎的生活原本可能就此湮灭于历史,但是却由于摄影师的作为变成了影像长久地流传下去。科兹(Liz Kotz)说,“这些照片不再仅仅停留于家庭相册或者梳妆台的抽屉中,而被公开传播于量产或者博物馆的展览里。”

死亡与暴力

“All photographs are memento mori.” ——Susan Sontag

维基(Weegee)用一个警用无线电,在纽约城里追逐着暴力和死亡的幽灵。作为一个小报摄影师(tabloid photographer),他并没有任何艺术性企图,仅仅是为了把这些照片卖给小报赚取一点生活费用。先于警察赶到犯罪现场,用固定的光圈和快门加之刺眼的闪光灯定格血浆。他的影像是最粗鄙和直白的,死亡,犯罪,混合着围观人群的惊恐,成为了一剂视觉鸦片。他的照片在当时受到热烈的欢迎,残酷的故事登载在报纸上,成为人们茶余饭后的消遣。

Street Accident, Weegee, 1941.

触及暴力和死亡的,另外还有一类典型的摄影师,即战地记者。他们中的大部分都抱着正义的信念,怀有崇高的目标,并缔造了无数摄影史上的传奇故事。即使他们的照片并非被作为消费品,他们依然和纪实摄影师们面对同样的诘问:即使是暴力和死亡,也是他人的私人部分。我们是否有权为了宣传正义和公理,去侵犯别人的创伤和死亡?就像最近波士顿爆炸案中那张断腿运动员的照片引起的争议,在可预见的将来,这种讨论还将持续下去。

Viet Cong Officer Executed, Eddie Adams, 1968.

对死和暴力的窥探,在现代社会走向了一个令人战栗的极端。170年前,与达盖尔几乎同时发明照相术的法国人巴亚德(Hippolyte Bayard),却阴差阳错地未能得到法国科学院的认证。郁郁不得志的他,将自己化妆成一个淹死的人拍下了这张照片。在照片背面,他不无风趣又带着苦涩地写下“你们看到的这具尸体属于M.巴亚徳…政府仅仅对达盖尔先生极为慷慨,但是却什么都不给巴亚徳,所以这个可怜的人投水自尽了…”从现在掌握的零星片段看来,巴亚徳确实是一个被历史埋没的人才。他不仅天才地发明了照相术,还了解人们对于死亡的“异样兴趣”,想用这个办法以吸引眼球,索取属于自己的荣誉。但是他一定不会想到,在自己实施这个小恶作剧的近200年后,居然有人消费真正的死亡,甚至是自己的死亡—— 真正记录了杀人过程的虐杀电影(snuff film)。人们感慨其病态和畸形之时,却不能忽略真实存在的从观察死亡中获取愉悦的社会心理,毕竟是需求才创造了供给。

Self Portrait as a Drowned Man, Hippolyte Bayard, 1840.

窗

“你在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。”

——卞之琳

Untitled, from The City, Mitch Epstein, 1998

我来破坏一下诗意:其实别人也装饰了你的窗子,看风景的你可能还装饰了别人的春梦。窗户作为公共和私人领域的交流器官,创造了狭小且隐秘的视角,提供一个交换欲望的机会。窗子里的人向外观察,外面的人也向窗子里探视,视线带着隐秘的气息。《后窗》的主角正是在自己的窗前,透过他人的窗子不为人察觉地窥探了他人的生活。

在画家爱德华·霍普(Edward Hopper)描绘的纽约城中,窗子同样是一个非常独特的要素,厚厚的墙壁被窗子剖开,露出居住的内脏,因此你的视线随着光线偷溜入室,得以瞥见居住者生活的碎片。

Night Windows, Edward Hopper, 1928.

同在纽约的艺术家阿尔佩恩(Merry Alpern),则用窗口揭示了纽约城内暗流涌动的肮脏一面。阿尔佩恩拍摄了一套名为《肮脏的窗户》(Dirty Windows)的照片,她用一个长焦镜头透过一家华尔街附近的性俱乐部的浴室窗户,偷拍发生其中的性交易,吸毒等淫乱的行为。这些夜间照片由于光线和焦距显得影像粗糙,调子阴暗,配合少儿不宜的内容,同时窗户的框沿又在明确提醒你这是一次近乎猥琐的刻意偷窥行为,观感令人不适又带来某种异样兴奋。如果说这些性交易是男性的“购物”行为,阿尔佩恩接着又用偷窥的视角拍摄了女性的购物。她把一个小型摄录机放在自己的包中,带进商场的女子更衣室。她的行为是未经许可赤裸裸的偷窥,甚至在打法律的擦边球。

Dirty WIndows, Merry Alpern, 1994.

Shopping #16, Merry Alpern, 1999.

相比较阿尔佩恩,旅居英国的日本摄影师横沟静(Shizuka Yokomizo)显得文雅得多。她以陌生人的窗子为灵感进行了一个独特的拍摄计划:把一个便条塞进陌生人家的门缝中,邀请对方在晚间某个特定时间站在窗前十分钟面对摄影师提前设置好的相机。接受邀请的人将在夜晚拉开窗帘,面对他们无法看清的相机和摄影师。在室内的光亮下,窗外是未知的黑暗,他们目光有些游离,肢体也略显僵硬不自然,心中带着忐忑和联想。摄影师同样不了解这些人,仅有他们的衣着,姿态和被灯光照亮的房间内饰暗示着无法言述的故事。这其中的特别之处在于,他们的确是在经过同意的情况下被“偷偷地”拍摄。她用这些照片背后优雅的小故事彬彬有礼地提出了问题:同样是在暗处匿名地观察别人的生活,但是这种窥视却是在对方同意和配合的情况下双向完成的。这种窥淫癖的负面性是否因此消减,叙事性又是否因此增加呢?

Stranger #2, Shizuka Yokomizo, 1999.

公众之眼

“Big Brother is watching you.”——The Party

过去的监视行为限于少数权威对多数民众(或者国与国之间)的观察,尤其是在意识形态冲突最为激烈和极权主义兴盛的时期。监视行为同样具有窥淫性质,它来源于监视本身对于"越轨行为"的预期,比如犯罪活动。监视者很快陷入一个悖论:监视原本是为了防止预期外的行为出现;但监视过程中他们又某种程度上期待这些行为的出现。这种心理预期的矛盾性带来窥淫的快感。例如美国空军拍下的古巴导弹基地,当情报人员看到这个如六芒星一般的诡异图像,发出“holysh*t”诸如此类的惊呼时,心中一定也混杂着同等的好奇(holy!)和恐惧(sh*t!)。

SA-2 antiaircraft site, Cuba, US Air Force, 1962.

监视照片特别之处还在于它们时常诞生意图之外的效果。比如艾米丽·贾西尔(Emily Jacir)就展现了监视行为制造的一种虚无式的存在状态。她故意在每天傍晚六点出现在奥地利城某个广场的监视镜头中。然后如果撇开每张照片旁的注解,我们根本无法找到她的存在。仅仅当她做出些有点奇怪的举动(比如躺在水池边),才变得稍微引人注意。监视把以集体的方式对待个体,将一切正常行为过滤,仅仅关注异样的出现。人们出现于视野中,却无法引起任何注意,如同漂浮的鬼魂。它浑然天成地湮没了个体的存在,也难怪成为了极权主义最青睐的控制方式。

Linz Diary, Emily Jacir, 2003.

在当今社会,私人和公共的界限变得愈发模糊。无处不在的摄像头将我们的生活暴露于公开视野之下。更大的问题在于,人们好像并不在意乔治·奥威尔《1984》的警告:我们对监控的接纳已经发展到了依赖的程度,它们反过来给我们带来宽慰和安全感,甚至是愉悦。

这种心态伴随着科技的发展,进入了一种无意识的相互监视状态。最近一部以1984为灵感的热播美剧《疑犯追踪》中有一句类似“老大哥在看着你”的台词:“你被监视了(You have been watched)”。但是两句话的区别很微妙,在原句中作为主语施以心理压力的监视者被隐去,转而强调客体被观察的状态。而这个语焉不详的监视主体可以是任何人甚至可以是我们自己。这个区别正和当今社会下监视的民主化不谋而合,即:我们在相互监视。我们想观看,而且并不在意被别人观看。

索菲·卡莱(Sophie Calle)用两个拍摄项目探讨了人们是如何相互监视的:她跟踪了一个男子到威尼斯并在途中观察他的活动,并且在同时让她母亲雇佣了一个私家侦探跟踪自己。这种“跟踪跟踪者”的行为已经很有趣了。更有趣的是第二个:她在威尼斯的一家酒店里当清洁工人,她拍下客人的随身物品以及他们住房的痕迹,行李,首饰,化妆品,并做详细的记录。这样奇怪的艺术行为像是在提醒我们:即使我们在旅游时有幸没有索菲·卡莱这样奇怪的清洁工,会把我们的随身行李全部拍下来,一个循规蹈矩的清洁工也同样可以有意或无意地通过我们留下的物件和痕迹来观察并了解我们的生活。而同时这样的观察也时时刻刻都在发生,比如收拾垃圾的,装修的,或者查水表的。嗯,不能细说。

The Hotel, Sophie Calle, 1986.

所以,监视不再是一个少数人对多数人,不同社会阶层(政府权威——民众)之间施加的行为,而成为了结构内的相互作用。科技发展也在这时候加油添醋:比如Google街景的出现,每个人都可以随时打开网页,看到地球表面上几乎任何地点在某一时间的图像。道格·里卡德(Doug Rickard)和琼·拉弗曼(Jon Rafman)等人就在做这样的事情,他们收集了来自Google街景的照片,其中许多都奇特得难以置信(比如一个戴着防毒面具蹲在树林里的人)。这些高科技使得我们的生活处在一种可以被任何人随时观看的状态下。之前听说一个新闻,某个女子在网上看街景的时候,看见自己先生和其他女人勾肩搭背走在街上,捉奸捉双。最近又有新闻报道某男子杀害女友在码头弃尸被卫星照片逮个正着。在惊叹科技可以做到这一步之余,我们也能预见它将来可以做得更多。

9 Eyes of Google Street Views, Jon Rafman, 2009.

在隐私权逐渐丧失,或者被重新定义的过程中,人们还选择主动地“被观看”,并从这个过程中获取快感。曾经的名人逃避狗仔队的追猎,企图捍卫自己的私人领域;而现在的普通人,则刻意分享自己的私人生活,期待有朝一日获得名声。互联网和社交网站的发展使得曾经私密的家庭快照如今也被随意地摆在网上供人随意浏览。人们并不知道在自己社交网站上贴出照片的时候,背后正有一双眼睛在注视自己,不管这眼光是好奇或者恶意的。

美国大行其道的真人秀节目,简直是《1984》和《美丽新世界》的完美结合体,更将这种监视行为转化为一种娱乐品供消费。观众坐在摄像机的另一头,津津乐道地观看他人生活的一举一动,顺手抓起一把薯片塞入口中。我们肆无忌惮地观察别人,窥淫走向公开化,商业化。

人们甚至不惮于公开自己的恶行。 MSNBC电视台曾经有一个著名的钓鱼节目《抓住捕食者》(To Catch a Predator),用几个假扮未成年人的演员为诱饵来曝光和抓获恋童癖。直到08年节目由于一名被曝光的德州地区检察官的自杀引起的非议结束前,这个片子获得了广泛的关注,不仅仅限于观看者,更是受到那些参与者——潜在恋童癖的欢迎。这种“遗臭万年”的渴望,甚至胜过他们对当下面临的责难的恐惧和逃避.。

“存在即合理”,像新纪实的态度一样,我们不妨也抱着开放的眼光看待这种社会心理。摄影发展到当代,摄影师们(或者说艺术家们)已经清晰地认识到摄影的窥淫属性,并以它为话题进行了多层面的探讨。从社会层面看,社会的新结构和科技的发展又不断在给窥淫癖赋予新的内涵,我在期待它和充满奇思异想的摄影创作能接着碰撞出怎样奇特的火花。

布罗迪报告,目前在纽约攻读经济学博士,副业研究摄影史和摄影理论,“纽约来信”是他在1416教室的个人专栏。

本周接着给您提供周末三天的粮食。。。

看过Sophie Calle的几个作品都非常有意思~

作者為甚麼不是認為真人實境秀是1984+楚門的世界The Truman Show呢?